lunes, febrero 26, 2007

La célula (1)

De todas las asignaturas de cuarto, la que más me gustaba, con diferencia, eran las Ciencias Naturales. Y no porque Maite, la profesora, pintase con tizas de colores en la pizarra figuras fascinantes de animales destripados, esqueletos de murciélago, secciones de flor, que luego debíamos copiar con esmero en cuadernos cuadriculados. Me encantaban los misteriosos nombres de cada una de las partes --exoesqueletos, élitros, buche— enlazados con flechas de trazo recto al punto correspondiente del dibujo. Pero no era eso; ni siquiera que se me diera bien aquello, y Maite siempre buscara una esquina de la hoja para plantar con su caligrafía de persona mayor un MB con rotulador rojo que me llenaba de orgullo. Ni siquiera porque Maite nos llevara de excursión, como aquella de primavera, al pinar en busca de “ejemplares” para el herbario, y bichos que nos dejaba conservar en tarros de cristal. Tampoco porque fue en Naturales donde el Indio Galindo inició la moda de vaciar las tizas con un plumín para fabricar ataúdes para las moscas que cazábamos al alzar el vuelo. En realidad, lo que me gustaba de la clase de Naturales eran las camisas de Maite, la profesora, y su aroma espeso a perfume cuando se inclinaba sobre mi cuaderno cuadriculado para calificar –siempre un MB—el croquis del ornitorrinco o la taxonomía de los vertebrados. Olía mucho mejor que mis tías abuelas cuando venían de visita, y que la Madre, que rara vez se perfumaba. Olía tan bien que mareaba, y aún hoy me pregunto cómo no se daría cuenta de la cara de bobos que se nos ponía, y de los ojos que trepaban nerviosos por la hilera de botones de la blusa buscando --y ahí estaba-- el abultamiento que dejaba asomarse aunque fuera fugazmente a un rincón del sostén satinado.

Me gustaban una barbaridad las Ciencias Naturales, y procuraba no perder ripio de lo que decía Maite porque sabía que al final acabaría inclinándose sobre mi cuaderno para regalarme una vaharada de olor a mujer y un paseo robado por su escote. Antes de eso, como una promesa, sus andares de gata sobre tacones al moverse entre las filas de pupitres, los dóciles vaivenes de sus curvas mientras pintaba de colores la pizarra y la sonrisa de blanco intenso enmarcada con brillos de carmín. Su voz dulce:

--La célula es la unidad más pequeña dotada de vida propia.

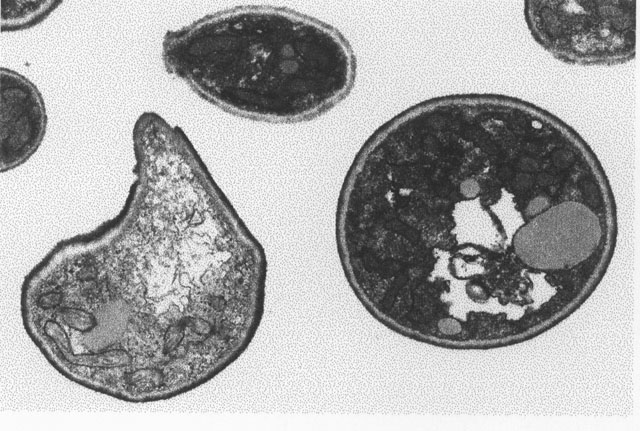

No recuerdo si aquel contundente enunciado acompañaba al dibujo planto de un paramecio con sus cilios al viento o a una ameba informe con su núcleo, membrana, plasma y mitocondrias. La unidad básica de la vida: la célula.

Célula era una palabra que ya había oído pronunciar en casa, pero no me parecía la misma cosa. De lo que hablaban a veces los Padres, cuando pensaban que no escuchábamos, enfrascados como estábamos en el Monopoly, era algo que estaba formado por personas que “se integraban” en ellas: las células “se constituían”, “captaban” y “caían”. Pero los niños nunca dejábamos de escuchar, ni siquiera cuando la ficha azul caía en la Gran Vías y tocaba pagar 10.000 pesetas de multa y vender unas casitas de la calle Amaniel para reunirlas. Como lo tenía fresco, alcé la cabeza, orgulloso, y repetí solemne:

--La célula es la unidad más pequeña dotada de vida propia.

De primeras, los Padres se callaron, sorprendidos. Luego el Padre se rió y tía Mari me revolvió el pelo con la mano me revolvió el pelo con la mano, y se largaron a la cocina para seguir hablando. Cuánto les gustaba hablar a los mayores. Yo, en cambio, podía pasarme horas en silencio. Jonás no; Jonás debía ser como un mayor, aunque era mi hermano pequeño.

Había más palabras que en casa parecían significar algo distinto. Los mayores las decían casi siempre bajando la voz. Tal vez pensaban que así no les prestaríamos atención. Una caída, por ejemplo; no entendía entonces bien de qué se trataba, pero no cabía duda de que era algo serio, no algo de lo que pudiera uno reírse como el batacazo que se pegó Joserra con la bici cuando se le plantó uno de la panda de Efrén en mitad de la cuesta y anduvo todo un mes con el brazo escayolado, cubierto de firmas y hasta un caballo con alas que le dibujó el Orejas Muñoz. Las caídas de las que hablaban los mayores eran algo más serio, dramático incluso, a juzgar por el semblante con el que la Madre contaba que Fulanito o Menganita, o los de Standard, habían caído. Un salto, en cambio, era reunirse en la calle a dar gritos y tirar octavillas, y debía ser de lo más emocionante porque la Madre volvía siempre sofocada, pero feliz, y se abrazaba muy fuerte al Padre o a la tía Mari cuando les veía entrar por la puerta. Pero lo más distinto de todo era el partido. No era de copa de Europa, ni de baloncesto. El partido sonaba en casa con mayúsculas y era algo dotado de líneas, de cuadros, de estructura y de cúpula. Algo muy geométrico, en suma, pero que no tenía nada que ver con lo que estudiábamos en la clase de mates. El partido tenía, como las personas, voluntad, capacidades y fuerza; también, aunque rara vez, cometía errores. El partido era algo importante incluso en las vidas de Jonás y yo, aunque no jugábamos en él ni supiéramos a ciencia cierta cuánto nos afectaba.

© foto: Szaniszlo Laboratory

Etiquetas: Primeras nieves, Relatos